Im Frühjahr veröffentlichte der ZIV – Die Fahrradindustrie eine Position zu einer möglichen Konkretisierung der EPAC-Regulierung, die seitdem Wellen schlägt. Auf der EUROBIKE wurde sie auf großer Bühne und in kleinen Runden viel diskutiert. Eine der großen Fragen ist: Wie werden zukünftig Schwerlastenräder eingestuft? Was seit der Veröffentlichung im April diskutiert wurde, beleuchten wir anhand von fünf Streitfragen.

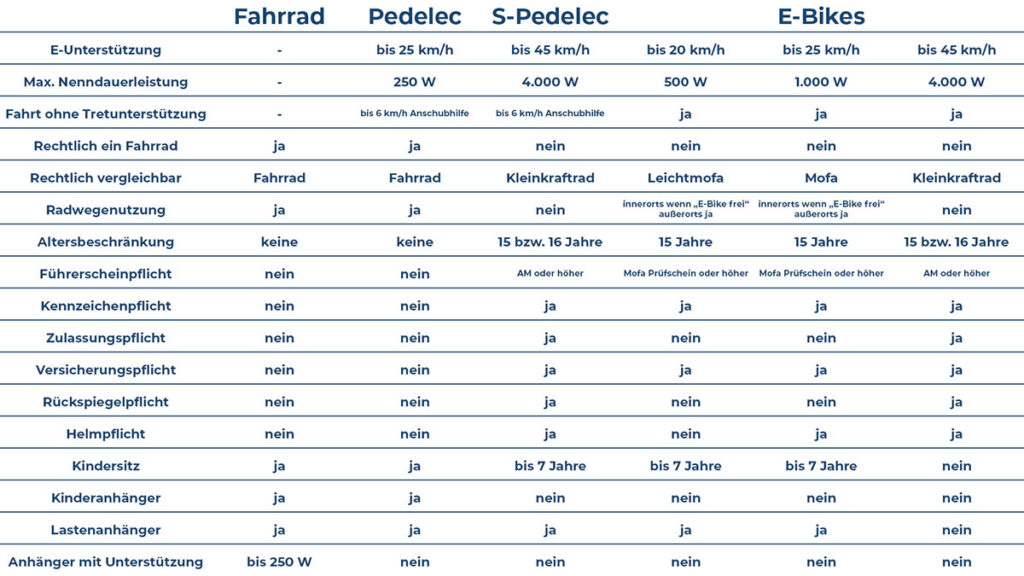

Der Erfolg des Pedelec25 bzw. EPACs (Electronically Power Assisted Cycle) in Europa hängt stark mit einer Ausnahmeregelung zusammen: Die Europäische Verordnung (EU) 168/2013 nimmt Fahrzeuge mit einem Elektromotor bis 250 W Nenndauerleistung und einer Tretunterstützung bis 25 km/h von der Typengenehmigungspflicht aus – und stellt diese damit de facto Fahrrädern gleich. Das machte das EPAC für viele Menschen attraktiv.

Der ZIV (Zweirad-Industrie-Verband) sieht die Ausnahmeregelung – und damit den weiteren Erfolg des EPAC – in Gefahr. Er bemängelt regulatorische Grauzonen und schlägt vor, folgende Anforderungen an ein EPAC zu ergänzen:

- Unterstützungsverhältnis 1:4

- Unterstützungsverhältnis 1:6 bis max. 15 km/h möglich

- Maximale Unterstützungsleistung am Antriebsrad 750 W

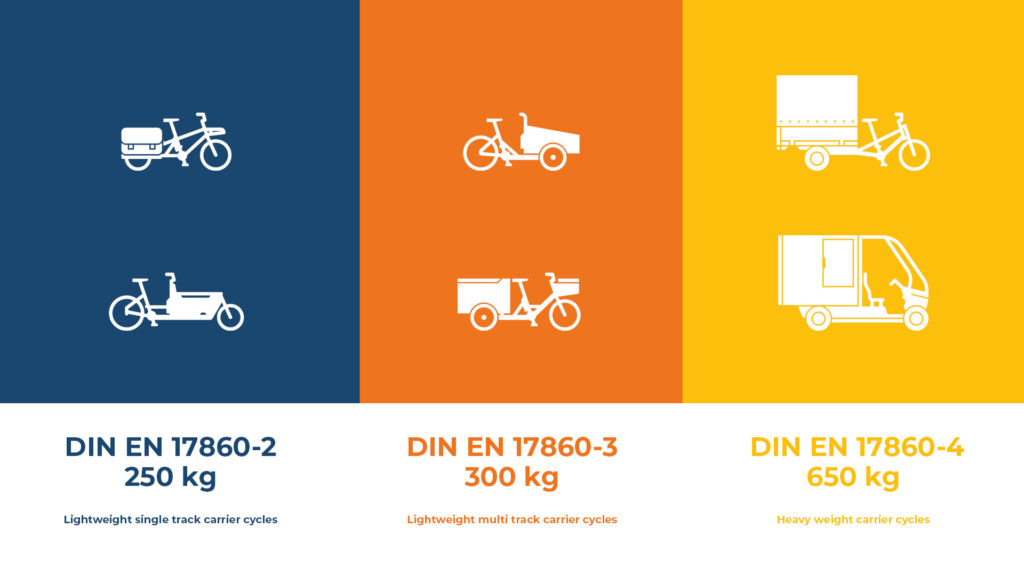

- Max. 250 kg Gesamtgewicht für einspurige EPAC → entspricht DIN EN 17860-2:2024

- Max. 300 kg Gesamtgewicht für mehrspurige EPAC → entspricht DIN EN 17860-3:2024

Für die große Mehrheit der E-Lastenräder auf dem Markt und auf den Straßen bedeutet der Vorschlag, dass sie weiterhin den Fahrrad-Status behalten sollen. In Bezug auf Schwerlastenräder schreibt der ZIV jedoch:

„Da sich schwere Lastenräder über 300 kg (siehe DIN EN 17860-4:2025) in der Fahrdynamik und den Anforderungen an Konstruktion und Betrieb von EPAC und Fahrrädern deutlich unterscheiden, müssen für diese gesonderte Rahmenbedingungen und Parameter festgelegt werden. […] Weitere Kriterien zur Abgrenzung eines EPAC von typgenehmigungspflichtigen Kraftfahrzeugen werden geprüft.“ → ZIV-Position, 7. April 2025

Der Radlogistikverband Deutschland (RLVD) konterte in einer Pressemittteilung, dass Leistungslimitierung für Schwerlastenräder praxisfern sei und Radlogisitk ausbremse. Weitere Stimmen der Fahrradbranche meldeten sich zu Wort. Was sind die Streitpunkte?

1. Verhältnismäßigkeit

Rechtfertigen Unfallstatistiken sowie der geringe Fahrzeugbestand an leistungsstarken und schweren Modellen überhaupt eine Neugestaltung der EPAC-Regulierung? Sind spezifische Anforderungen an die Sicherheit und Leistung von EPACs nicht ausreichend durch die DIN EN 15194 abgedeckt? Stehen Image-Schäden nicht vor allem mit leichtfertigem Verhalten der Nutzer:innen oder illegalem E-Bike-Tuning in Zusammenhang? Birgt die alternative Fahrzeugwahl Auto (ohne Leistungslimitierung) nicht mehr Sicherheitsrisiken?

„Öffentliche Akzeptanz“ ist das Stichwort derer, die innerhalb der Fahrradbranche zu proaktivem Handeln raten, und das Geschehen in ihrem Sinne beeinflussen wollen. Die ZIV-Position kommt nicht von ungefähr:

- Für das Antriebssystem Avinox hatte der chinesische Hersteller DJI den Turbo Modus mit 1.000 W Peak-Power freigeschaltet. Kritik folgte aus der Mountainbike-Szene: DJI riskiere zu leichtfertig den Fahrradstatus – und somit auch die Waldwegenutzung.

- 250 W Nenndauerleistung und undefinierte Unterstützungsverhältnisse erlauben Spielraum. Einige Hersteller reizen diesen aus. Modelle entfernen sich optisch, wie technisch, vom klassischen Fahrrad: Bis zu 3.000 W Peak-Power, elektrische Übersetzung (Generator zu Motor), Komponenten aus der Motorradbranche (da Fahrradkomponenten für die Belastungen nicht ausgelegt sind), Fahrwerke wie beim Auto. Was die Einen als neue Mobilitätslösung bejubeln, wird von Anderen kritisch beäugt. Die taz fragte resümierend zur EUROBIKE 2025: Wann ist ein Rad noch ein Rad?

- Der Wunsch klarerer Trennung zwischen aktiver Mobilität (Fahrrad, Pedelec, S-Pedelec) und vollmotorisierten LEV (E-Scooter bis Microcar) äußert sich nicht nur beim Streit über E-Scooter auf Radwegen, sondern auch in der Spaltung der EUROBIKE in die Formate EUROBIKE und Mobifuture.

- Im November 2024 schlug die EU-Kommission in der „Study on the need for harmonised rules to support the rise of micro mobility and increased road safety for personal mobility devices“ eine Gewichtsobergrenze beim Fahrrad bzw. Pedelec von 250 kg vor.

- Steigende Unfallzahlen bei Jugendlichen mit importierten, illegal getunten Fatbikes veranlasste die niederländische Regierung kürzlich zum Vorhaben, Fatbikes von EPACs trennen zu wollen. Da dies nicht umsetzbar war, wurde eine Helmpflicht für unter 18-Jährige auf allen EPACs beschlossen.

2. Marktabsprachen

Den Mitgliedern im ZIV – allen voran dem großen Motorenhersteller Bosch – wird unterstellt aus kurzfristigen Profitinteressen zu handeln und vorrangig das absatzstarke E-Mountainbike Geschäftsfeld absichern zu wollen. Auch wird der Vorwurf erhoben, dass etablierte EPAC-Ausrüster vor neuen Mitbewerbern geschützt werden sollen. DJI übte harsche Kritik, dass hierbei Interessen von Nutzer:innen hinten angestellt werden (weiter zur Position von DJI → siehe Streitpunkt 4).

Auffällig ist natürlich, dass die Forderung der 750 W Peak-Power mit dem Update des Bosch Performance Line CX korreliert. Gleichzeitig sollte aber betont werden, dass der Versuch einer Absicherung des europäischen Marktes und der europäischen Rechtslage durchaus im Interesse der Nutzer:innen liegt. Bei einer Podiumsdiskussion auf der EUROBIKE konterte Tim Salatzki (Leiter Technik und Normung beim ZIV) Ferdinand Wolf (Product Experience Director bei DJI), dass Innovationen nicht automatisch mehr Leistung bedeuten sollte und dass der ZIV – allen voran – den Rechtsstatus Fahrrad absichern will, weil das im Interesse aller liege.

Übrigens: Ein Beispiel für eine sinnvolle Marktabsprache der in Europa etablierten EPAC-Ausrüster ist die Anti-Tampering-Selbstverpflichtung. Sie wurde von allen Mitgliedern von CONEBI (dem europäischen Zusammenschluss der nationalen Verbände, zu dem auch der ZIV gehört) unterschrieben und wirkt Manipuliationsmöglichkeiten bzw. Tuning der Motoren entgegen.

3. Beschleunigungslimitierung

Hannes Neupert argumentiert in einer Gegenrede, dass Beschleunigungslimitierung ggü. Leistungslimitierung – bezogen auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr – die bessere Regulierung sei. Wenn alle gleich schnell beschleunigen würden, bräuchte es – so die Argumentation – keine Leistungslimitierung mehr. Flüssigerer und sicherer Verkehrsfluss seien das Ergebnis. Unfallgefahren würden abnehmen – schließlich bedeuten 750 W Peak-Power für einen 60 kg Menschen auf einem 15 kg leichten E-MTB in der Ebene etwas ganz anderes, als für ein 250 kg schweres Lastenrad am steilen Hang. Zu langsame Beschleunigung am Hang – aufgrund zu geringerer Leistung – sei ein Sicherheitsrisiko. Das Problem, dass 250 W Nenndauerleistung für die Einen zu viel sei und für die Anderen zu wenig, gäbe es nicht mehr. Es bliebe mehr Innovationsspielraum für zukünftige Mobilitätsformen.

Dies ist eine spannende, wenngleich sehr theoretische Betrachtung. Es stellen sich mehrere Fragen der Praktikabilität:

- Was bedeutet das für den bestehenden Fahrzeugbestand von Millionen von EPACs in Europa?

- Wie verhält sich das zu klassischen Fahrrädern, die nicht einheitlich (ggf. langsam am Hang) beschleunigen?

- Käme zur Beschleunigungslimitierung ein definierter Bremsweg hinzu? Wenn ja: Erst ab einer bestimmten Größe/Leistung des Fahrzeuges? Was würde eine Regulierung der Bremsleistung für EPAC-Hersteller bedeuten (z. B. in Bezug auf Prüfverfahren)?

- Wie genau löst dies Fragen und Forderungen bzgl. einer Gewichtslimitierung, die sich ebenfalls auf Verhältnismäßigkeit in der Infrastrukturplanung beziehen?

4. Mehr Power, mehr Speed

DJI kritisiert, dass für 750 W Peak-Power eine nachvollziehbare Grundlage fehlen würde und befürwortet eine differenzierte Betrachtung der Leistungsobergrenze je nach Bedürfniss der Nutzergruppe bzw. des Einsatzszenarios (z. B. das Lastenrad am steilen Hang). Der europäische Verband für Leichtelektrofahrzeuge LEVA-EU argumentiert wiederum in einem offenen Brief, dass Leistungsbegrenzung Klimaziele der EU torpedieren, sowie Menschen mit Beeinträchtigungen ausschließen würde. Desweiteren gibt es die Position, dass EPACs attraktiver wären, wenn sie – wie in den USA – bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 20 mph (ca. 32 km/h) zugelassen werden und somit in Tempo 30 Zonen die gleiche Geschwindigkeit wie Autos fahren würden.

Die Kurzstudie „E-Mobilität ganz leicht: Ohne Pedelecs keine Verkehrswende“ des Zentrums für nachhaltige Transformation (zNT) bewertet die Positionen von ZIV und LEVA-EU und ordnet ein. Dabei verweist sie u. a. auf:

- Den Fakt, dass z. B. Lösungen für Familien bereits erfolgreich im Markt etabliert sind.

- Dass Sonderfälle (siehe z. B. auch vanRaam Funtrain in der Argumentation von Hannes Neupert) nicht automatisch eine Ausweitung der Leistungswerte begründen.

- Das Thema Sicherheit und Infrastruktur, sowie Herausforderungen im Mischverkehr mit klassischen Fahrrädern.

- Dass die Versicherungswirtschaft eine Gewichtsobergrenze bei Lastenrädern befürwortet und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat auf den Schutz für die sichere Beförderung von Kindern schaut.

- Die Wichtigkeit der öffentlichen Akzeptanz, sowie die Risiken durch Ausweitung statt Präzisierung der Rechtslage.

- Dass Klimaziele nicht erfüllt werden, wenn das EPAC den Rechtsrahmen Fahrrad verliert.

- Eine Befragung von 1.000 EPAC-Nutzer:innen mit dem Ergebnis: „E-Bike-Nutzer:innen sind mit der heutigen Leistungsklasse und Regulierung hochzufrieden. Der Wunsch nach stärkerer Motorisierung ist eine Randerscheinung – im Zentrum stehen Stabilität, einfache Nutzung und individuelle Beweglichkeit.“ (Anmerkung: Die Aussagekraft der Umfrage in Bezug auf E-Lastenräder ist allerdings ungewiss, da es um EPACs allgemein ging.)

5. Eine neue Pedelec-Kategorie

Eine nachvollziehbare Unterteilung in eine eigene Kategorie für Schwerlastenräder könnte mehr Klarheit verschaffen – sowohl in der Kommunikation (öffentliche Akzeptanz) als auch in der Planung. Bereits auf der 3. Nationalen Radlogistik-Konferenz 2022 in Hannover gab es einen solchen Vorschlag:

„Normen, die Lastenräder betreffen, werden von der Industrie gut angenommen, haben laut Tim Salatzki vom Zweirad-Industrie-Verband aber Lücken, was die Sicherheit im Schwerlastsegment betrifft. Es sollte im Interesse der Branche sein, diesem Thema proaktiv zu begegnen […] In einer Paneldiskussion, in der auch Luise Braun von Onomotion und Wasilis von Rauch vom Branchenverband Zukunft Fahrrad, sowie Jonas Kremer sprachen, bewertete die Möglichkeit einer eigenen Kategorie für Schwerlastenräder als sinnvoll. […] Diese dürfe allerdings kein Monstrum an Regulierungen mitbringen, so der Tenor der Runde. Schulungen für Schwerlasträder könnten zielführend sein, eine Führerscheinpflicht lehnte die Gruppe allerdings entschieden ab.“ → Velobiz, 22. September 2022

Eine eigene Kategorie birgt natürlich das Risiko, dass auf den Prüfstand gestellt wird, welche Rechte/Privilegien weiterhin für Schwerlastenräder gelten und welche nicht. Die Radlogistikbranche bangt, das Schwerlastenräder Radwege nicht mehr nutzen dürfen – somit den vollmotorisierten LEVs näher rücken – oder durch Hürden wie die Typengenehmigung ausgebremst werden. Um dem vorzubeugen, könnte die Branche allerdings proaktiv Vorschläge machen und verhandeln. Erfahrungen mit der „totregulierten“ L1e-A Klasse (25 km/h max, bis zu 1.000 W Nenndauerleistung), die vergleichende Studie zu S-Pedelecs in Europa, sowie das Zugeständnis (auf deutscher Ebene) im Nationalen Radverkehrsplan 3.0 Radlogistik zu unterstützen, bieten Argumentationshilfe. Wer den Artikel „Kennzeichen an Fahrrädern – Sinn oder Unsinn?“ in Bezug auf Schwerlastenräder liest, vermag zu dem Schluss zu kommen, dass eine Kennzeichenpflicht bei Schwerlastenrädern ein vertretbares Zugeständnis sein könnte.

Fazit

Bezüglich eines Updates der EPAC-Regulierung auf europäischer Ebene ist eine Konkretisierung der bisherigen Rechtslage sicherlich die einfachere und realistischere Lösung, als alles neu zu definieren. Klarere Regeln bringen mehr Planungssicherheit – für Verbraucher:innen, für Hersteller sowie für die Infrastrukturplanung. Gleichzeitig müssen Fragen geklärt werden, was mit den Szenarien passiert, die durch die Konkretisierung der EPAC-Regulierung rausfallen würden – z. B. auch die Kombination einspuriges EPAC plus großer Anhänger, die ggf. zusammen die 300 kg Grenze überschreiten.

Diskussionen werden lebhaft, wenn die jeweils Argumentierenden von unterschiedlichen Prämissen ausgehen (z. B. in der Infrastrukturplanung / -aufteilung) und dabei unterschiedliche Visionen haben (Wie kann bzw. soll die Mobilität von morgen aussehen?). Hier auf einen Nenner zu kommen, ist keine leichte Aufgabe – besonders nicht in einem Land, das sehr aufs Automobil fokussiert ist. Ein Konsens, der sich innerhalb der Fahrradbranche abzeichnet, ist eine klare Abtrennung zwischen aktiver Mobilität (Fahrrad, Pedelec, S-Pedelec) und vollmotorisierten LEV (E-Scooter bis Microcar). Zudem senden Branchenvertreter:innen Signale, dass sie Schwerlastenräder in den Überlegungen berücksichtigen.

„Der ZIV-Vorschlag zur Begrenzung von Peak-Power, Unterstützungsfaktor und Gewicht bei EPACs ist wichtig. Auch die Frage nach Regeln für größere E-Lastenräder außerhalb dieses Rahmens muss geklärt werden. Unternehmen, die diese Räder produzieren oder einsetzen, machen sich natürlich Sorgen um einen fehlenden Rechtsrahmen – das könnte das Aus für nachhaltige urbane Logistik mit Lastenrädern bedeuten. Dabei ist sie politisch gewollt und wird zu Recht gefördert. Wir Verbände arbeiten an einem gemeinsamen Vorschlag zur künftigen Regulierung von EPACs, S-Pedelecs und größeren Lastenrädern.“ → Wasilis von Rauch, Geschäftsführer bei Zukunft Fahrrad, Tagesspiegel Background, 23. Juni 2025